每當BB哭泣的時候,爸媽很多時會以為是有生理需要或扭計,但其實可能是BB想和父母建立依附關係的訊號。依附關係是指BB對於照顧者所產生的依戀情感,而很多時都是媽媽,有台灣兒科醫生指出嬰兒和父母之間的依附關係是交互影響,並提出4個方法教爸媽回應BB的依附訊號。

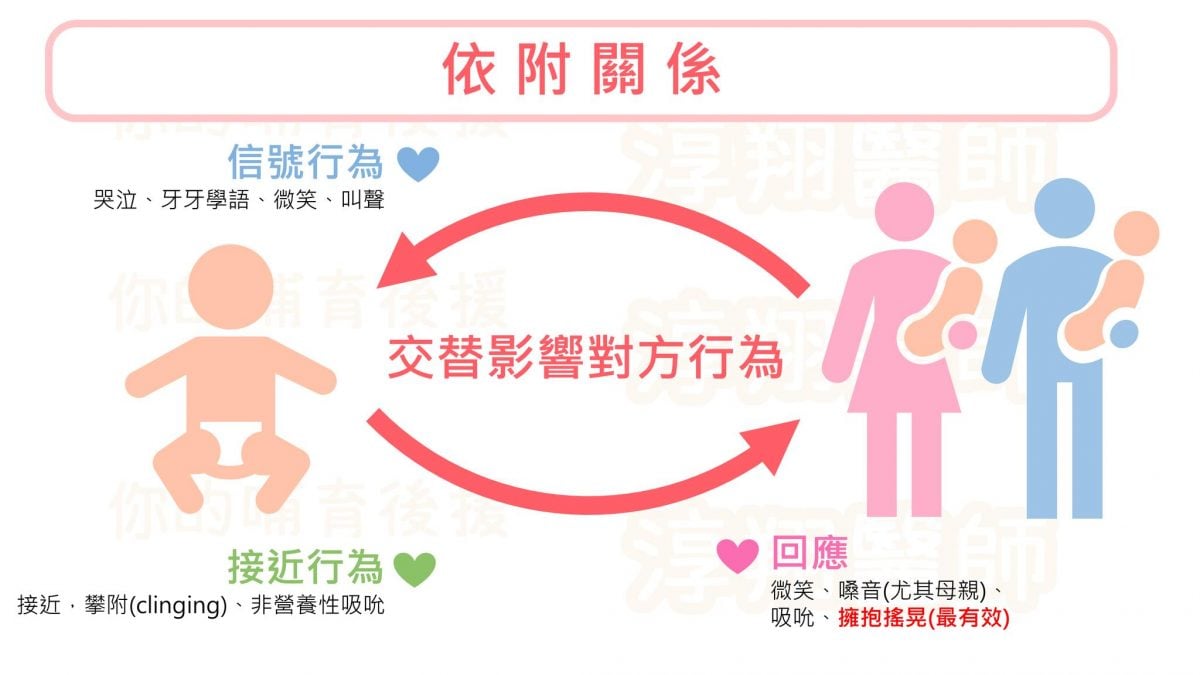

台灣兒科醫生兼母乳顧問張淳翔在個人Facebook專頁發文,解釋嬰兒和父母之間的依附關係。依附理論是由英國發展心理學家John Bowlby提出,指嬰兒在有壓力的情況下,會試圖與照顧者建立依附關係。6個月以下的嬰兒因為行為能力不足,通常利用信號行為來呼求,包括哭泣、牙牙學語、微笑、叫聲等;而6個月以上的嬰兒開始具備一定行為能力,則會利用接近行為如攀附、非營養性吸吮等。

張醫生表示,嬰兒和父母之間的依附關係是一個交互作用,一方的反應會交替影響對方的行為。簡單而言,當嬰兒發出依附訊號時,照顧者有所回應,會令依附關係變得更緊密;相反,如果大人不予理會,那麼嬰兒對照顧者的信號行為或接近行為也會漸漸降低。針對6個月以下嬰兒發出信號行為,張醫生建議爸媽可以採取以下4個做法:

1.有眼神接觸的微笑

2.對寶寶說話

3.讓寶寶吸吮

4.擁抱及搖晃(研究顯示對哭泣最有效)

張醫生表示,爸媽和嬰兒建立親密的依附關係,可以令嬰兒更有安全感,彼此的互動亦會更正向和溫暖。

文章來源:「母乳顧問 兒科醫師 張淳翔」Facebook